親子空間研究会

ママ・パパ・子どもの視点から、子育て世代の生活スタイルやニーズに合った、ここちよい空間デザインを考えます。

「ここちよい授乳室」って、どんなところ?1

◇授乳室の現状

近年、さまざまな施設で、「授乳室」の整備が進んでいます。新設の商業施設には必ずといっていいほど授乳室が整備され、美術館や駅などの公共施設にも設置の動きが広がっています。

授乳室が増えることで、小さな子どものいるママでも気軽に街へ出かけられるようになっています。それ自体は社会的にも好ましい動向です。このように、「量」は満たされつつある授乳室ですが、果たしてその「質」はどうでしょうか?

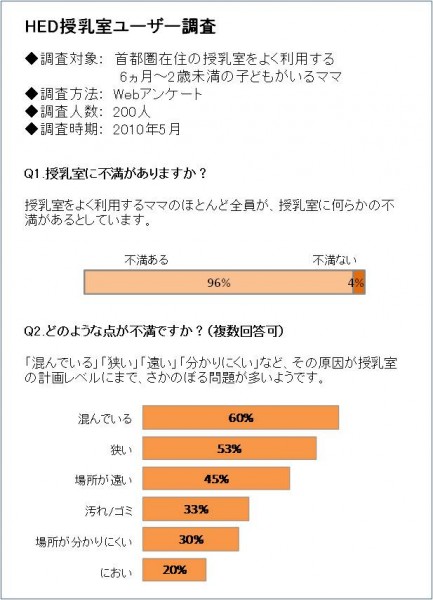

上に示すように、現状の授乳室に対しては多くのユーザが不満を感じています。具体的には「混んでいる」「狭い」「場所が遠い」などといった理由が挙げられています。残念ながら、現状の授乳室は、まだまだ改善する余地が大きいようです。

量的成長から質的成熟へと社会がシフトしている今、乳幼児連れの家族が施設に求める質も変化しています。単にあればいいだけではなく、一定の期待を抱いているのではないでしょうか。家族連れを主要な顧客層として捉えている商業施設にとって、彼らのニーズの理解と、共感を得られる施策の実施は、重要なテーマではないでしょうか。私たちは、そうした意識のもとに、「家族にとっての授乳室」を検証しました。

「ここちよい授乳室」って、どんなところ?2

◇商業施設における「授乳室」とは

乳幼児連れの家族にとって、「授乳室」は必ず利用する場所です。一般的な授乳の間隔は2~3時間。同一施設に長時間滞在するような場合には、同じ家族が複数回利用することも十分にありえます。

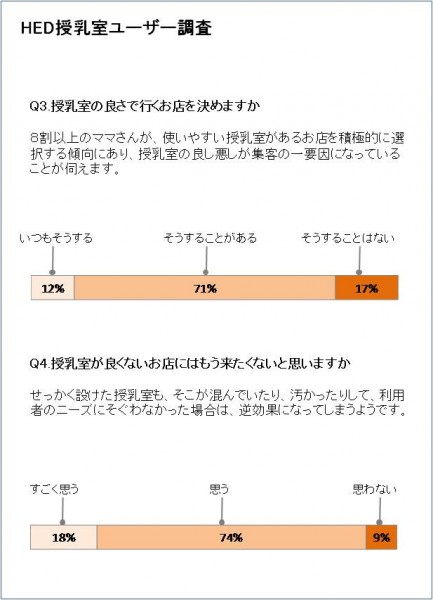

ですから、乳幼児連れの家族は、授乳室の良し悪しで利用する店舗や施設を決めるといっても過言ではありません。ただでさえ配慮や準備すべきことが多い乳幼児連れの外出。少しでもストレスを減らすためにも、気持ちよく、使いやすい設備のある施設を積極的に選んで訪れるのです。近年は、インターネットで授乳室を検索できることもあり、事前に下調べして利用先を決めることも多いようです。

また逆に、良い授乳室がない施設は敬遠される傾向にあります。

『家族向けの施設なのに、この程度の授乳室ってどういうこと?ここにはもう来ない。』

これは私たちの調査の中で挙がってきた利用者の声です。

つまり、授乳室とは単なる施設の付帯機能ではなく、その施設の積極的選択を決定づける「集客装置」なのです。授乳室の満足度とは、ひいては施設の満足度を司る要因となりえます。

特に、家族連れを想定した商業施設にとって、利用者に満足される授乳室を整備することは、高い付加価値をもたらす事業資産になるのではないでしょうか。

「ここちよい授乳室」って、どんなところ?3

◇家族連れが「授乳室」に求めるもの

全体的な傾向として、なぜか「授乳室」は「お手洗い」とひとまとめにくくられて設けられることが多いようです。その理由は、給排水設備などハード側の条件によるところもあるでしょう。

しかし「授乳」という行為は、赤ちゃんにとっては「食事」であり、ママにとっては親子の「コミュニケーション」です。そのような空間が、単純にお手洗いとひとくくりにされてよいはずがありません。

特に赤ちゃんは周囲の雰囲気に敏感で、適切な環境でないと、ちゃんと母乳を飲めないこともあります。ママもまた、授乳の際には周囲からの視線に気を使うものです。

乳幼児連れの外出では、多くがベビーカーを利用するうえ、授乳用品やオムツ、着替え、おもちゃなど荷物もかさみがちです。さらに、小さい兄姉を連れている場合には、授乳の間、彼らを待たせておくことも想定しなければなりません。

これだけたくさんの事情を理解した上で、授乳室に求められている要件を満たすこと。つまり、上記のようなストレスから解放され、「ここちよく、ゆったりとした気分」になれるところが、良い授乳室なのです。

「ここちよい授乳室」って、どんなところ?4

◇調査の概要

アンケート調査から浮き彫りになった、利用者の不満。私たちはその原因を探るために、主に首都圏内の各種施設に設けられている授乳室の実態調査を行いました。その結果、以下に述べる、いくつかの典型的な問題点が浮き彫りになってきました。

<主な調査の視点>

・建物全体における配置: 建物出入口やエレベータからのアクセスのしやすさ

・授乳室内のゾーニング: 授乳やオムツ交換のエリア分離など

・授乳エリアの空間構成: 壁面構成、家具(授乳用椅子)配置など

・オムツ交換台: オムツ交換台のレイアウト、ゴミ箱や荷物置き場の有無など

・ 家族で訪れた時の利用のしやすさ: 家族で待つスペースの有無など

・設備: 調乳用、離乳食用機器等

・開口部、窓の有無

「ここちよい授乳室」って、どんなところ?5

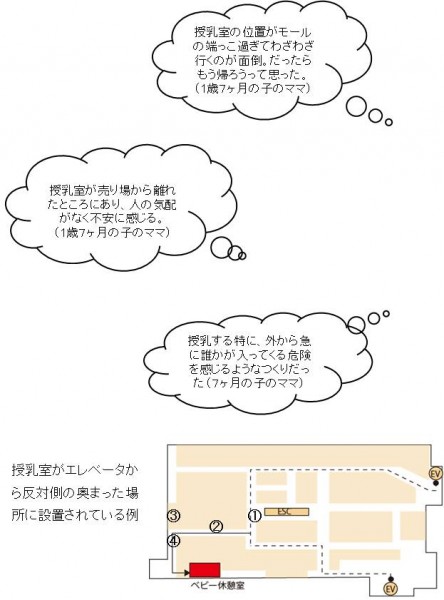

◇遠い、わかりにくい、不安!

建物の構造や設備の都合からか、建物の端に位置することが多い授乳室。たどり着くまでが大変だと感じているママが多いようです。赤ちゃんをベビーカーに乗せているママは、エスカレータや階段は使えないためエレベータで移動します。にもかかわらず、そうした動線に配慮していない事例が少なからず見られます。

また、建物の端の授乳室では、周囲に人気が少なくなりがちですが、こうした建物の奥に赤ちゃんとママが取り残されているような状況は、果たして安全・安心といえるでしょうか。わたしたちの調査でも、授乳室に「安心」を求める声は多く挙げられました。

もちろん、授乳室にはプライバシーへの配慮が必要ですが、「プライバシー=人がいない」ではありません。周辺には適度な「人の目」があり、不審者が近づけない、何かあった場合にも誰かが来てくれる、といった安心感は不可欠です。たとえ立派な設備が整っている授乳室であっても、そこで危険を感じるようなことがあっては誰も使ってくれません。

アクセスのいい場所を利益を産まない授乳室に割くことは、施設運営の観点からすると抵抗のあることかもしれません。しかし、建物内における授乳室の配置は、乳幼児連れの家族に対する施設としての配慮の程度を表しているようにも見えます。

「ここちよい授乳室」って、どんなところ?6

◇混んでいる!

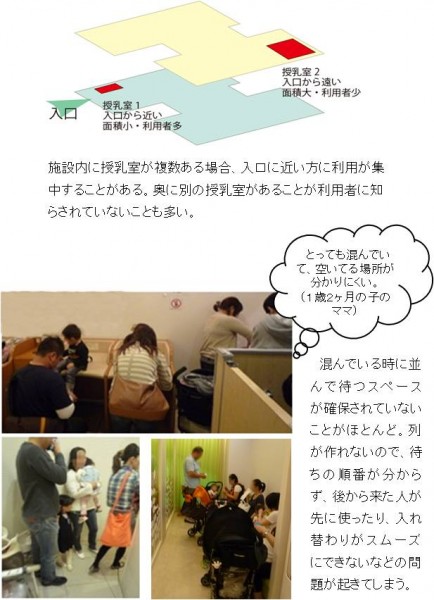

商業施設の授乳室は混雑していることが多いです。特に週末や休日は、利用待ちの行列も珍しくありません。私たちのアンケート調査では、不満に感じることの1位は「混んでいる」です。

やはり、混雑のために列をなして待つような状況を作らないことが理想です。赤ちゃんは大人と違って待つことはできません。おなかを空かせて大泣きする赤ちゃんをあやしながら、列に並んでいるママのつらさは大変なものがあります。結局、順番を待ちきれずに、トイレで与える場合もあるそうです。

大規模な商業施設では、一般的に施設内に複数の授乳室が設けられていますが、動線の関係などから、利用が一部に集中することがあります。他に空いている授乳室があることを知らせて、誘導する工夫が必要ですが、実際にそのような取り組みをしている施設は稀です。

混雑時に、通路が狭いために、スムーズに入れ替わりができない、利用待ちで並ぶスペースがない、といった問題点も見られます。また、個室タイプの授乳室では、空室かそうでないかが一見して分かりにくいということもあります。特に、カーテン開閉式の個室の場合、利用者が中にいなくてもカーテンが閉まっている場合もあり、「ノックができない」ことと相まって、確認に手間取るという問題があります。

「ここちよい授乳室」ってどんなところ?7

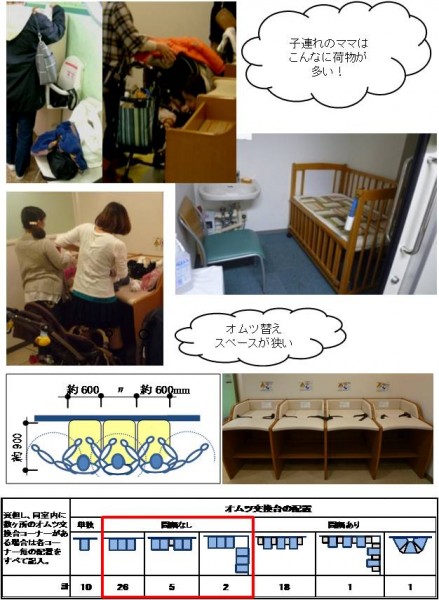

◇狭い!

授乳中のママは大荷物になりがちです。オムツや着替え。そしてミルク授乳の場合には、哺乳瓶や魔法瓶など。たくさんの荷物を持って、ベビーカーで移動しているのです。

にもかかわらず、なぜか授乳室には「荷物」を置く場所がないことが多いのです。ベビーカーごと授乳室内に入れないところも少なくありません。オムツ替えのためのベッドも隙間なくずらりと並べられているだけ。これでは、隣の利用者と肘が当たってしまい、とても使いづらいです。

狭いというのは、単に授乳室の面積が足りないということではありません。広い面積を確保していても、必要なところに必要な寸法や家具が確保されていないため、せっかくの面積が無駄になってしまっている例が多々見られます。

また、オムツをオムツ台の上に寝かせて替えるのは1歳ぐらいまでです。1歳を過ぎて1人で歩けるようになると、オムツもパンツ型になり、立ったままで交換することが多くなります。その場合、靴を脱がせてオムツ台の上に立たせて替えることになりますが、立った子どもはつかまるところがなく、不安定で危険、時間もかかってしまいます。できれば、つかまり立ち用のスペースがあれば、苦労することもないと思われます。

「ここちよい授乳室」ってどんなところ?8

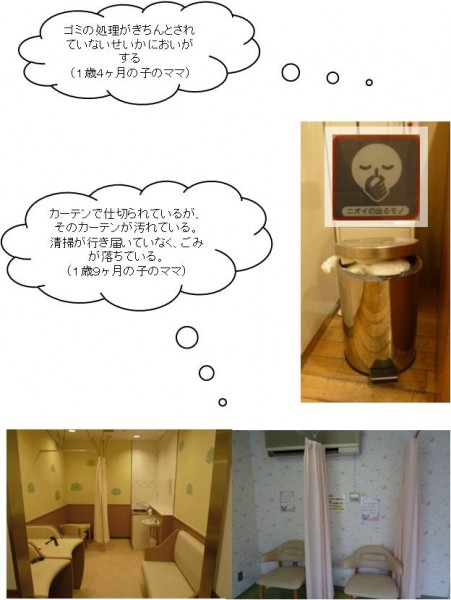

◇なんでも、一緒。 きちんと区切られていない!

授乳室では、授乳だけでなくオムツ替えもできるようになっています。これは赤ちゃんに関することを一ヶ所にまとめて、そこで全てが完了できるようにという配慮からだと思われます。しかし、授乳は食事、オムツ替えは排泄。対極にある行為です。大人だったら、一番最初に場所を分けたい行為です。

しかし、多くの施設ではこれが「常識」になっているようです。オムツ替えベッドの前に、調乳用の給湯設備や、授乳用ソファ。さらにその横にはオムツ廃棄用のゴミ箱が・・・。アンケート調査結果で、授乳室の不満点に「におう」という項目があった理由は、単にゴミの捨て方の問題だけでなく、このような授乳室内の機能の混在、「ゾーニング」の問題も大きいのではないでしょうか。

授乳スペースのカーテン間仕切りについても、不満が多く聞かれます。「カーテン一枚では見えてしまうのではないか不安」「授乳中に誰かが開けるかもしれず落ち着かない」「カーテンは汚れやすく清潔でない」といった意見がありました。

限られた面積の中でも、そこで行われる行為によって、しっかり空間を分けることが求められています。

「ここちよい授乳室」ってどんなところ?9

◇家族(パパや上の子)への配慮がない!

授乳室の利用者はママと赤ちゃんだけではありません。「家族のお出かけ」には、パパやお兄ちゃん、お姉ちゃんも含まれています。授乳には20~30分かかることもありますが、この時間を、他の家族たちはどう過ごせばよいのでしょうか。

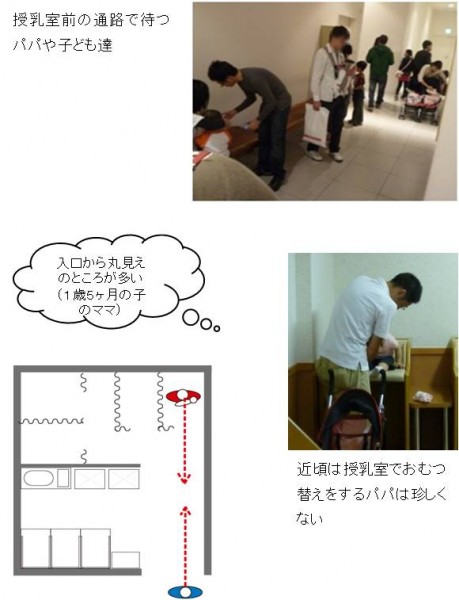

調査の中でよく目にしたのは、廊下で手もち無沙汰な状態で待っているパパの姿でした。上の兄弟がいる場合なら、パパと上の子が遊んで待っていられる場所が必要です。未就学児は、大人と違って20~30分もじっと座って待ってはいられません。

また近頃は、主体的に育児をするパパ“イクメン”も増えています。単に授乳が終わるのを待っているのではなく、積極的におむつを替えたり、ミルクを作って与えるパパも珍しくありません。しかし一方で、授乳室に男性が立ち入ることに不快感を覚えるママもいるようです。

パパも気を使うべき場所であることは承知していたとしても、男性が立ち入れる場所の区分が明確でないところや、授乳用のブースが入口から丸見えのところなども多く、戸惑うこともあるようです。それなのに、他のママから不審な目で見られるなんて不本意でしょう。

ママ、パパ、お兄ちゃん、お姉ちゃん、「家族のみんな」がここちよく使える配慮が求められます。

「ここちよい授乳室」ってどんなところ?10

◇調査を通して見えてきたこと

それは、乳幼児連れの家族のためにせっかく設けた授乳室が、結果としてユーザーのニーズや気持ちに沿っていないという実態です。このことは、授乳室に一定のコストとスペースを割いている施設運営者にとって、決して望ましい結果ではないでしょう。

私たちはこのような結果を生んでしまっている主な原因は、授乳室の計画・設計時において、そこを使う人々の行動や状況がイメージできていないことにあると考えます。

多くの荷物、ベビーカー、パパや上の子といった家族の存在、おむつ替えに必要な動作、さらには、週末の混雑した状況など。

本来、最初に前提条件としてしっかり理解されるべきことが抜けているために、「ピントのずれた」空間のつくりになってしまっています。

冒頭に述べたように、乳幼児の家族連れは、

・外出に伴う心身の負荷を限りなく軽減させ、快適に、ストレスなく利用できる施設を選ぶ傾向にある。

・そのために、事前調査(インターネット)や情報入手(口コミ)を行う。

・その際に、授乳室やそれに付随・関連する設備の充実度は施設選択の大きな要件になる。

ということを考えると、授乳室とは、単なる付帯設備を超えた、有効な「集客装置」としての側面を持っているとも言えます。

乳幼児連れの家族の行動実態や気持ちを的確に把握した上で、彼らが真に求める、「ピントの合った」空間づくりをすることは、ひいては、施設全体の価値を高める資産として機能するのではないでしょうか。

「ここちよい授乳室」ってどんなところ?11

◇ゆったり、ここちよく、落ち着いて

それでは、あるべき授乳室の姿とは、どういうものなのでしょうか?

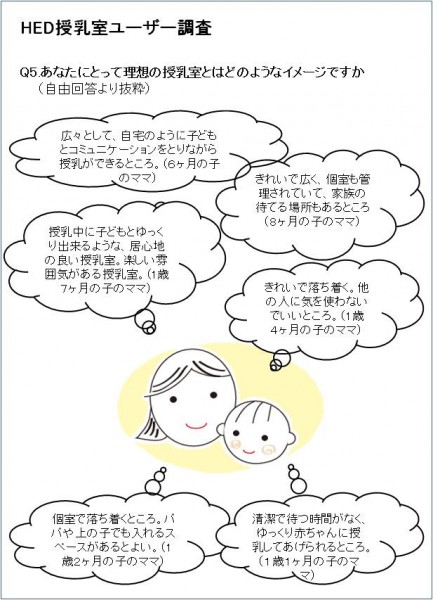

私たちが実施したアンケートで、「理想の授乳室はどういうものですか?」という質問への回答を集約すると、

『ゆったり、ここちよく、落ち着いて過ごせる場所』

というイメージが浮き彫りになってきます。

単に用を済ませるというだけでなく、まるで、「木陰でそよ風に吹かれながら、おだやかな気持ちで授乳している」、そういう空間こそが、授乳室の「あるべき姿」なのです。

そうしたイメージを具体的に実現するためには、まず、下記のような乳幼児連れた家族の特性や行動内容を正しく把握し、それを踏まえた上で空間作りをすることが必要と考えます。

・たくさんの荷物 ・ベビーカー ・家族(パパ・小さな兄弟)

・授乳という行為の特性(心理的負担、所要時間)

・おむつ換えの必要動作と子どもの年齢による変化

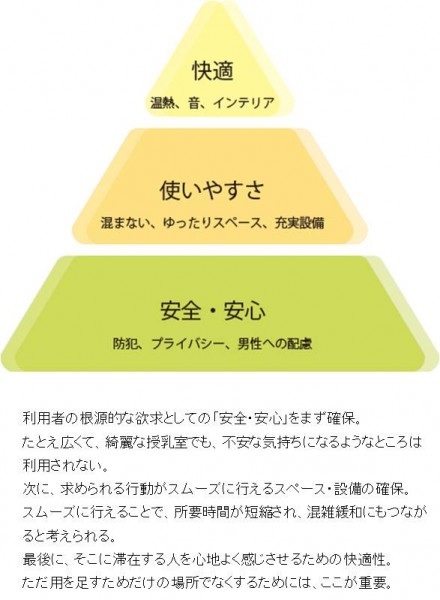

そして、具体的な空間計画・デザインに落とし込んでいく際には下に示す

「安全・安心」「使いやすさ」「快適」の3つの要素を守っていくことが必要と考えます。